Dalla rubrica Libri sui banchi del «Corriere del Ticino» (25.08.2015, p. 25):

Nelle ultime puntate di “Libri sui banchi” abbiamo avuto modo di presentare alcuni albi illustrati realizzati da autori che hanno “giocato” con l’oggetto libro. Per completare il discorso, non resta che parlare di quel filone della letteratura illustrata per l’infanzia che mette al centro della narrazione il libro stesso. Si tratta di albi che paiono quanto mai azzeccati per promuovere il piacere di leggere nei bambini che non hanno la fortuna di avere un contatto quotidiano con i libri, o di rafforzare la convinzione che leggere è una gran bella cosa nei bambini che già ci sono abituati.

Nelle ultime puntate di “Libri sui banchi” abbiamo avuto modo di presentare alcuni albi illustrati realizzati da autori che hanno “giocato” con l’oggetto libro. Per completare il discorso, non resta che parlare di quel filone della letteratura illustrata per l’infanzia che mette al centro della narrazione il libro stesso. Si tratta di albi che paiono quanto mai azzeccati per promuovere il piacere di leggere nei bambini che non hanno la fortuna di avere un contatto quotidiano con i libri, o di rafforzare la convinzione che leggere è una gran bella cosa nei bambini che già ci sono abituati.

Ci sono, ad esempio, libri dispettosi che divorano le cose, come Ehi, questo libro ha appena mangiato il mio cane! di Richard Byrne (Gallucci, 2014), nel quale una bambina che sta tranquillamente portando a spasso il cane per le pagine lo vede sparire all’improvviso, inghiottito dal centro del libro; stessa sorte tocca a lei e a chi cerca di aiutarla, fino a quando un bigliettino invita il lettore a scuotere il libro, e tutto (o quasi) si risolve per il meglio. Ma ci sono anche bambini che divorano i libri, in senso letterale, come L’Incredibile bimbo mangia libri di Oliver Jeffers (Zoolibri, 2009), che solo dopo molte peripezie giunge a capire che i libri sono sì cibo, ma cibo per la mente, e che dunque non vanno ingeriti ma letti.

Oppure, ci sono libri che non devono essere aperti, come Non aprire questo libro! di Michaela Muntean e Pascal Lemaitre (il castoro, 2010), che già dal titolo è un irresistibile invito a fare proprio il contrario; e, una volta infranto il divieto, si scopre un porcellino scrittore che non ha idee per scrivere, e che è molto infastidito per essere stato disturbato dal maleducato lettore nel bel mezzo del suo sforzo creativo. All’opposto, ci sono libri che vanno assolutamente aperti, come Apri questo piccolo libro di Jesse Klausmeier e Suzy Lee (Corraini, 2013), una suggestiva idea “a scatole cinesi”, le cui pagine, di dimensioni sempre più ridotte, simulano la continua apertura di tanti piccoli libri, in fondo ai quali c’è una breve storia sui… libri.

Le pagine di un libro possono diventare struggenti metafore, come succede nel Bambino tra le pagine di Peter Carnavas (Valentina Edizioni, 2015), la cui vita si dipana con lo scorrere dei fogli, dalla nascita alla vecchiaia, fino al commovente finale; oppure possono diventare terreno di caccia di strane creaturine come L’acchiappalibri di Helen e Thomas Doherty (Nord-Sud Edizioni, 2013), che ruba i libri per una ragione ben precisa (“è che i libri mi fanno compagnia / Io sono solo, il più solo che ci sia…”).

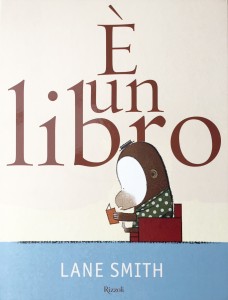

E se il problema è staccare il nativo digitale dall’iPad, ecco che È un libro di Lane Smith (Rizzoli, 2010) fa al caso vostro: è la storia di una scimmia che legge un libro e di un asino che, pur alle prese con il suo portatile, alla fine non riesce a resistere alla tentazione di mettere il naso tra le pagine di carta dell’amico, e ne resta catturato. Per poi rassicurare la scimmia dicendo “Non preoccuparti, lo metto in carica appena l’ho finito!”, e meritandosi, per questo, quella che secondo “The New Yorker” è “la miglior battuta finale mai scritta nella storia della letteratura per ragazzi” (quale? be’, non voglio certo rovinarvi la sorpresa, ma vi assicuro che è epocale).

Infine, ci sono libri che parlano di biblioteche. Fra questi, uno dei più noti è senza dubbio Un leone in biblioteca, che scopriremo nell’ultima puntata della terza stagione di “Libri sui banchi”.

Cliccando qui è possibile scaricare il pdf dell’articolo pubblicato sul «Corriere del Ticino».

Gli albi illustrati (e la variante dei silent book, cioè gli albi di sole immagini) sono libri per l’infanzia considerati da molti idonei solo ai bambini in età prescolare o nei primissimi anni di scolarizzazione, e per questo per lo più trascurati a livello di insegnamento negli ordini scolastici successivi. In realtà, le potenzialità didattiche degli albi illustrati, caratterizzati negli esempi più riusciti da un perfetto connubio tra parole e immagini, sono enormi, in particolare per la scuola primaria: per ciò che riguarda la didattica dell’italiano, ad esempio, si rivelano dei supporti straordinari per un’impostazione di tipo progettuale che permetta di integrare l’insegnamento/apprendimento di tutte le abilità linguistiche e della riflessione sulla lingua, cioè dei perni sui quali si reggono i programmi e i piani di studio relativi alla lingua italiana dei paesi e dei contesti italofoni.

Gli albi illustrati (e la variante dei silent book, cioè gli albi di sole immagini) sono libri per l’infanzia considerati da molti idonei solo ai bambini in età prescolare o nei primissimi anni di scolarizzazione, e per questo per lo più trascurati a livello di insegnamento negli ordini scolastici successivi. In realtà, le potenzialità didattiche degli albi illustrati, caratterizzati negli esempi più riusciti da un perfetto connubio tra parole e immagini, sono enormi, in particolare per la scuola primaria: per ciò che riguarda la didattica dell’italiano, ad esempio, si rivelano dei supporti straordinari per un’impostazione di tipo progettuale che permetta di integrare l’insegnamento/apprendimento di tutte le abilità linguistiche e della riflessione sulla lingua, cioè dei perni sui quali si reggono i programmi e i piani di studio relativi alla lingua italiana dei paesi e dei contesti italofoni. Il 2016 si chiude con una mia nuova pubblicazione su un

Il 2016 si chiude con una mia nuova pubblicazione su un  La rubrica del «Corriere del Ticino» L’antro di Scuro Moltamorte si avvia alla sua conclusione: sul numero di oggi (02.08.2016, p. 25), il barbuto missionario della narrazione propone il penultimo suggerimento per catturare giovani lettori, soffermadosi sull’importanza delle storie d’autore che sorprendano per il loro contenuto divergente, fuori dagli schemi.

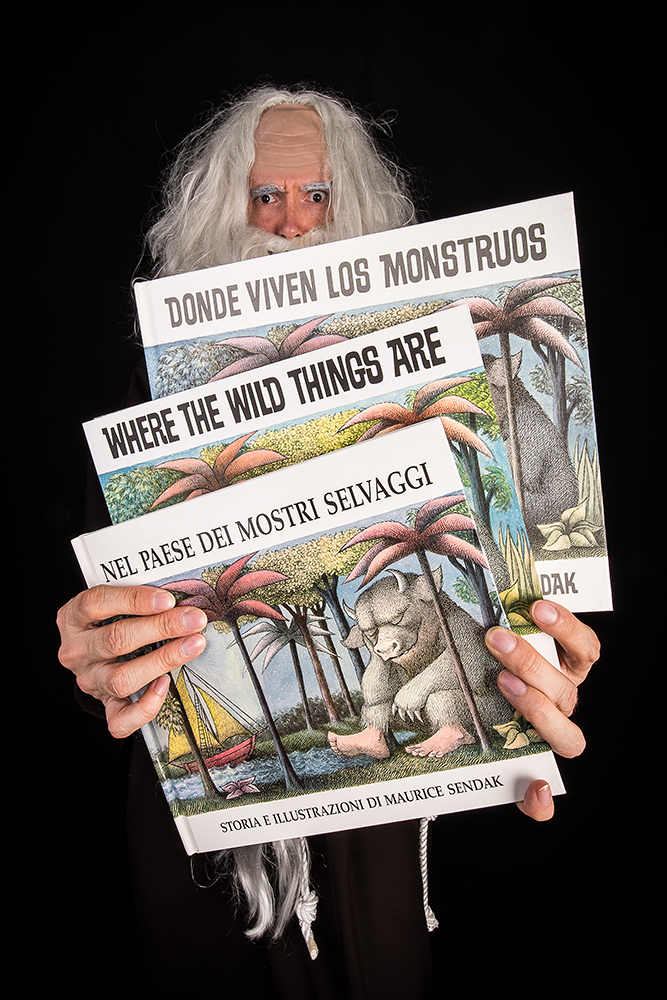

La rubrica del «Corriere del Ticino» L’antro di Scuro Moltamorte si avvia alla sua conclusione: sul numero di oggi (02.08.2016, p. 25), il barbuto missionario della narrazione propone il penultimo suggerimento per catturare giovani lettori, soffermadosi sull’importanza delle storie d’autore che sorprendano per il loro contenuto divergente, fuori dagli schemi. La rubrica del «Corriere del Ticino» L’antro di Scuro Moltamorte è giunta alla sesta puntata. Sul quotidiano del 29.07.2016 (p. 27), Scuro Moltamorte fa bella mostra di sé con tre esemplari in tre lingue diverse del capolavoro di Maurice Sendak, Nel paese dei mostri selvaggi. Il suo sesto suggerimento per catturare giovani lettori, infatti, riguarda proprio gli albi illustrati e la loro riscoperta (soprattutto a livello didattico).

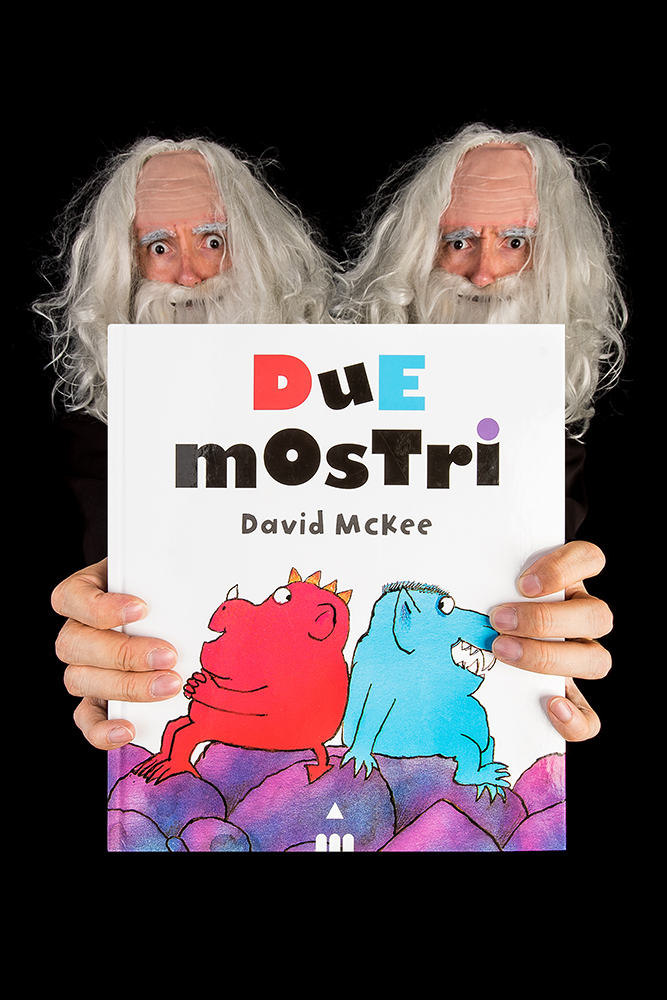

La rubrica del «Corriere del Ticino» L’antro di Scuro Moltamorte è giunta alla sesta puntata. Sul quotidiano del 29.07.2016 (p. 27), Scuro Moltamorte fa bella mostra di sé con tre esemplari in tre lingue diverse del capolavoro di Maurice Sendak, Nel paese dei mostri selvaggi. Il suo sesto suggerimento per catturare giovani lettori, infatti, riguarda proprio gli albi illustrati e la loro riscoperta (soprattutto a livello didattico). Quinta puntata della rubrica L’antro di Scuro Moltamorte. Questa volta, due mostruosi Scuri fanno capolino dalla foto che affianca l’articolo, nel quale il missionario della narrazione illustra un altro suggerimento per catturare giovani lettori: i segreti della lettura a più voci.

Quinta puntata della rubrica L’antro di Scuro Moltamorte. Questa volta, due mostruosi Scuri fanno capolino dalla foto che affianca l’articolo, nel quale il missionario della narrazione illustra un altro suggerimento per catturare giovani lettori: i segreti della lettura a più voci.

Nelle ultime puntate di “Libri sui banchi” abbiamo avuto modo di presentare alcuni albi illustrati realizzati da autori che hanno “giocato” con l’oggetto libro. Per completare il discorso, non resta che parlare di quel filone della letteratura illustrata per l’infanzia che mette al centro della narrazione il libro stesso. Si tratta di albi che paiono quanto mai azzeccati per promuovere il piacere di leggere nei bambini che non hanno la fortuna di avere un contatto quotidiano con i libri, o di rafforzare la convinzione che leggere è una gran bella cosa nei bambini che già ci sono abituati.

Nelle ultime puntate di “Libri sui banchi” abbiamo avuto modo di presentare alcuni albi illustrati realizzati da autori che hanno “giocato” con l’oggetto libro. Per completare il discorso, non resta che parlare di quel filone della letteratura illustrata per l’infanzia che mette al centro della narrazione il libro stesso. Si tratta di albi che paiono quanto mai azzeccati per promuovere il piacere di leggere nei bambini che non hanno la fortuna di avere un contatto quotidiano con i libri, o di rafforzare la convinzione che leggere è una gran bella cosa nei bambini che già ci sono abituati. Il dizionario De Mauro spiega l’uso sostantivato della parola “diverso” in questo modo: “chi per caratteristiche o comportamenti differisce, o secondo stereotipi si crede che differisca, da ciò che si considera normale”. La definizione è chiara, ma il problema è tutt’altro che risolto: per applicare quest’etichetta a qualcuno, infatti, bisognerebbe determinare in modo univoco ciò che è “normale”. Un’impresa votata all’insuccesso, statene certi. Infatti, si può differire dalla presunta normalità in almeno un milione di modi: si è diversi dagli altri per aspetto fisico, per colore della pelle, per taglio dei capelli, per gusti, per abiti indossati, per passioni, per abilità, per manie e ossessioni, per talento e per carattere. Potremmo anche dire che è normale essere diversi, in fondo.

Il dizionario De Mauro spiega l’uso sostantivato della parola “diverso” in questo modo: “chi per caratteristiche o comportamenti differisce, o secondo stereotipi si crede che differisca, da ciò che si considera normale”. La definizione è chiara, ma il problema è tutt’altro che risolto: per applicare quest’etichetta a qualcuno, infatti, bisognerebbe determinare in modo univoco ciò che è “normale”. Un’impresa votata all’insuccesso, statene certi. Infatti, si può differire dalla presunta normalità in almeno un milione di modi: si è diversi dagli altri per aspetto fisico, per colore della pelle, per taglio dei capelli, per gusti, per abiti indossati, per passioni, per abilità, per manie e ossessioni, per talento e per carattere. Potremmo anche dire che è normale essere diversi, in fondo.